近日,我校生科院黄继荣团队在Plant Communications发表了题为 Arabidopsis leaf variegation is caused by simultaneous defects in chloroplast development and division的研究论文。该研究揭示斑叶表型并非由传统认知的单一发育缺陷导致,而是叶绿体发育与分裂两个过程同时受阻的结果;还发现了光信号通路因子COP1突变可逆转斑叶表型,而VAR2/FtsH2蛋白能与自噬关键蛋白 ATG8a互作来调控叶绿体分裂。这项工作为理解叶绿体生物发生及叶片颜色的调控机制提供了新视角。

叶绿体生物发生包括叶绿体的发育与分裂两个基本过程,对植物的光合作用与生长发育、以及种子的营养品质形成等至关重要。叶绿体发育是一个光驱动的、使各类非光合质体(如分生组织中的前质体,以及已分化的白色体、有色体等)转化为叶绿体的过程,受细胞核和质体两套基因组协同表达、叶绿素合成、类囊体膜及光合复合体形成等一系列事件的精密调控;而每个细胞中的叶绿体数量则由质体分裂决定,此过程与细胞的分化、增殖和扩张同步。叶绿体的发育与分裂既紧密关联又相对独立,导致不同细胞类型中叶绿体数量差异显著。斑叶是高等植物中常见的表型,因同一叶片上同时存在叶绿体正常的绿色区域和叶绿体缺失的黄色/白色区域成为研究叶绿体发生机制的理想模型。拟南芥var2是一个经典的斑叶突变体,由编码定位于类囊体膜上的FtsH金属蛋白酶亚基FtsH2的基因缺失所致。此前研究认为斑叶形成仅与叶绿体发育缺陷相关,但叶绿体发育缺陷也可产生叶片黄色以及逐渐转绿等表型,故斑叶发生的机制有待深入研究。为此,该团队推测叶绿体分裂可能参与斑叶的发生发展。一旦叶绿体的分裂速度跟不上细胞分裂的步伐,子细胞中的叶绿体数量将不断减少,乃至为零,最终引发黄色/白色区域的发生。

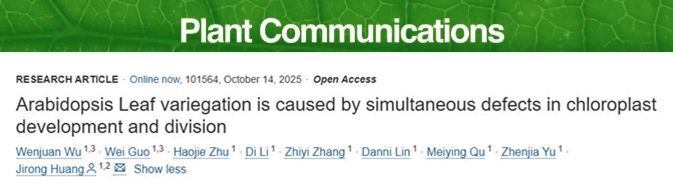

为验证上述假说,研究团队以拟南芥var2为模型,首先通过激光共聚焦显微镜和透射电镜系统解析了每个叶片细胞中的叶绿体数目,分析发现var2突变体的叶绿体发生存在双重缺陷:在发育上,突变体第一对真叶幼苗期(9天)超过90%的细胞完全缺失叶绿体,而在成熟叶片绿色区域的细胞中叶绿体发生也显著延迟且异质性极高;在分裂上,突变体成熟叶片的非绿色区域约 15%的细胞完全不含质体,保卫细胞中的叶绿体数量也显著减少。这些结果表明VAR2突变同时破坏叶绿体的发育与分裂。

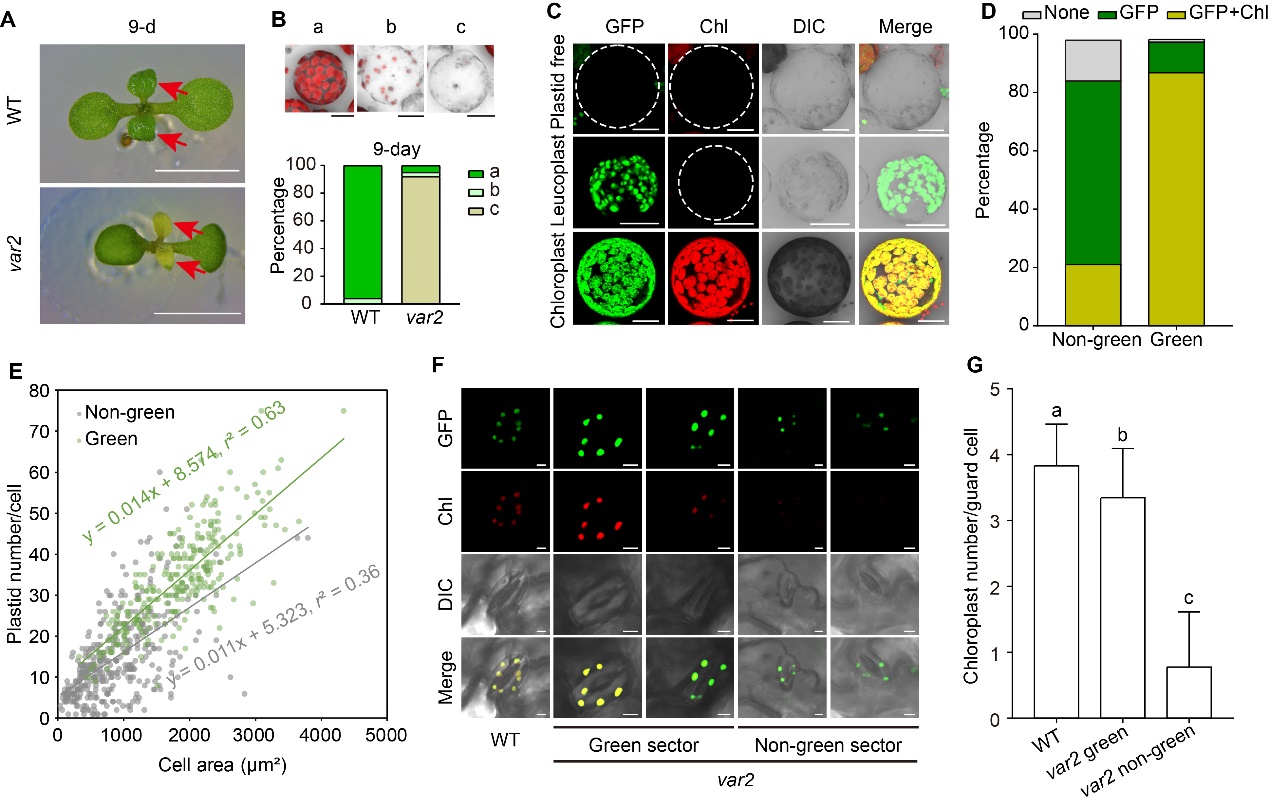

为验证分裂缺陷对斑叶表型的影响,团队构建了var2与叶绿体分裂关键基因(ARC6、PARC6、PDV1、PDV2)的双突变体。遗传分析显示,PARC6或 PDV1突变会显著加重var2的斑叶表型;反之,过表达PDV1或PDV2则能有效回复var2的斑叶表型。这表明叶绿体分裂能力与var2的斑叶严重程度直接相关。同时,团队还发现VAR2突变会抑制茎尖分生组织中原质体向叶绿体的转化及子叶中黄化质体的发育,而在var2背景中导入cop1-4 (光形态建成核心抑制因子),cop1-4完全回复var2黑暗中黄化质体的发育以及正常光下的斑叶表型,表明COP1突变可以拮抗VAR2突变对叶绿体发育的抑制作用。

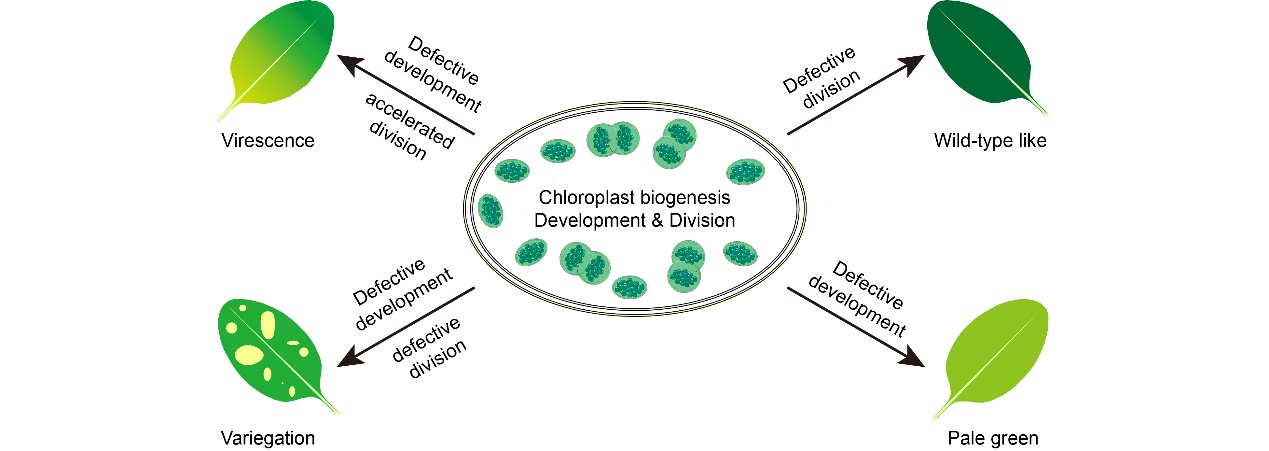

为探究斑叶形成的共性机制,团队分析了其他斑叶突变体im,发现同样存在叶绿体分裂缺陷。团队还分析了其他叶色突变体,发现在叶片淡绿的突变体cao中仅存在叶绿体发育缺陷,而在叶片渐绿突变体clpr4中发现叶绿体发育缺陷,但叶绿体分裂加速,说明分裂加快能弥补发育上的缺陷。

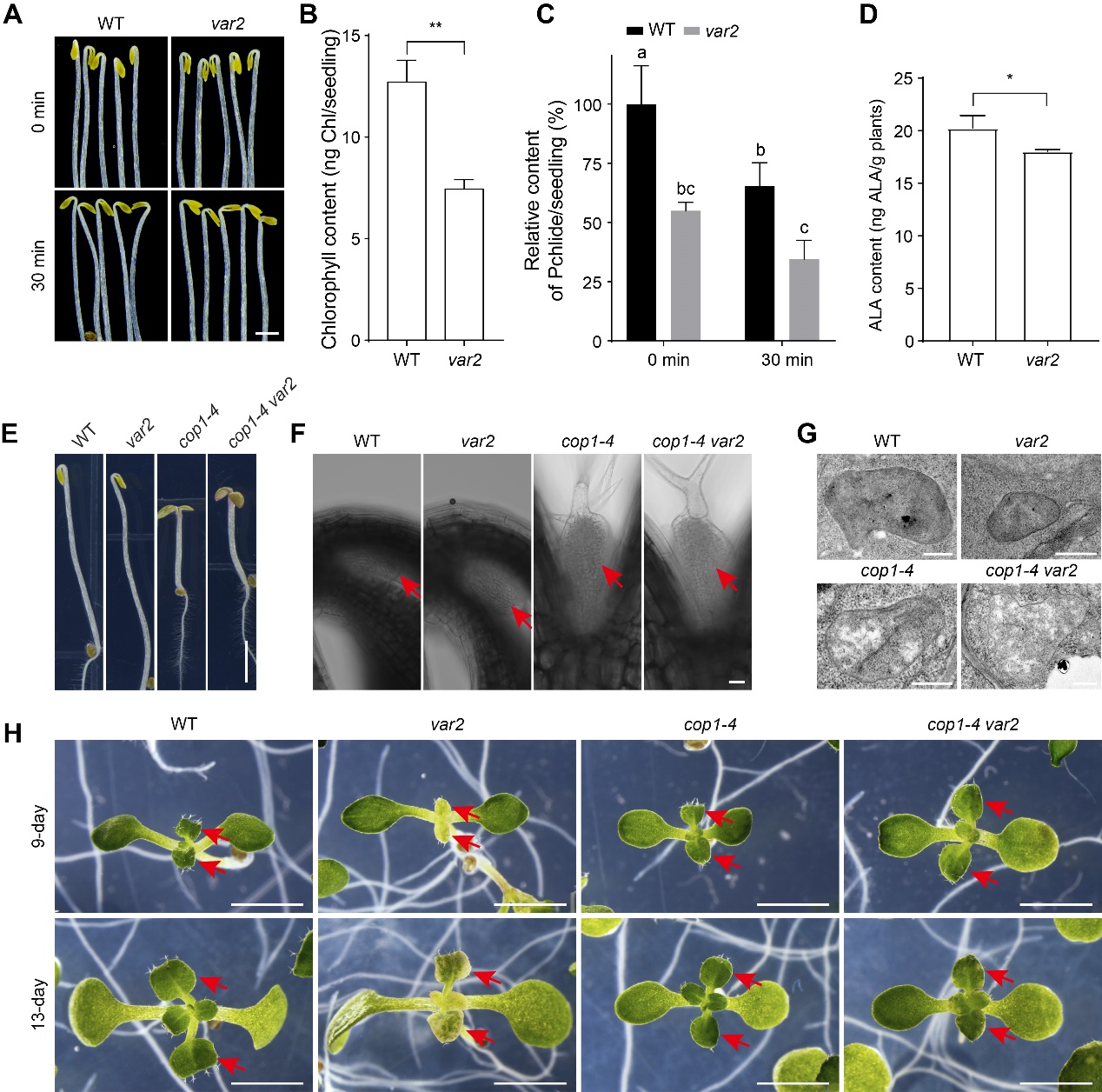

最后,团队探索了VAR2调控叶绿体分裂的机制,发现自噬相关基因ATG8a与VAR2存在功能关联。过表达ATG8a可显著抑制var2斑叶,并且增加野生型和var2的叶绿体数量;var2中 ATG8a的降解产物减少,表明VAR2突变降低了自噬活性;CoIP实验证实,VAR2与ATG8a在体内形成复合物,揭示了VAR2通过与ATG8a互作调控自噬依赖的叶绿体分裂通路。

综合以上结果,团队从叶绿体生物发生的角度提出了叶色形式的模型:只有在叶绿体发育与分裂同时缺陷时,才会形成斑叶表型;若单一过程缺陷,则表现为淡绿色或正常绿色。

该研究打破了“斑叶仅由叶绿体发育缺陷导致”的传统认知,建立了“发育-分裂协同调控斑叶”的新模型,不仅丰富了叶绿体稳态维持的分子机制,也为作物叶片颜色性状改良,特别是园艺观叶植物的创制提供了理论依据。

该论文通讯作者为上海师范大学黄继荣教授。上海师范大学讲师吴文娟、博士生郭苇为本文的共同第一作者,团队成员还包括上海师范大学已毕业的硕士生朱浩杰、李迪,及已毕业的博士生张智怡,在读的硕士生林丹妮、本科生曲美颖和博士生於祯加。研究得到国家自然科学基金、上海市自然科学基金、上海市教育委员会科研创新计划的支持。

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号