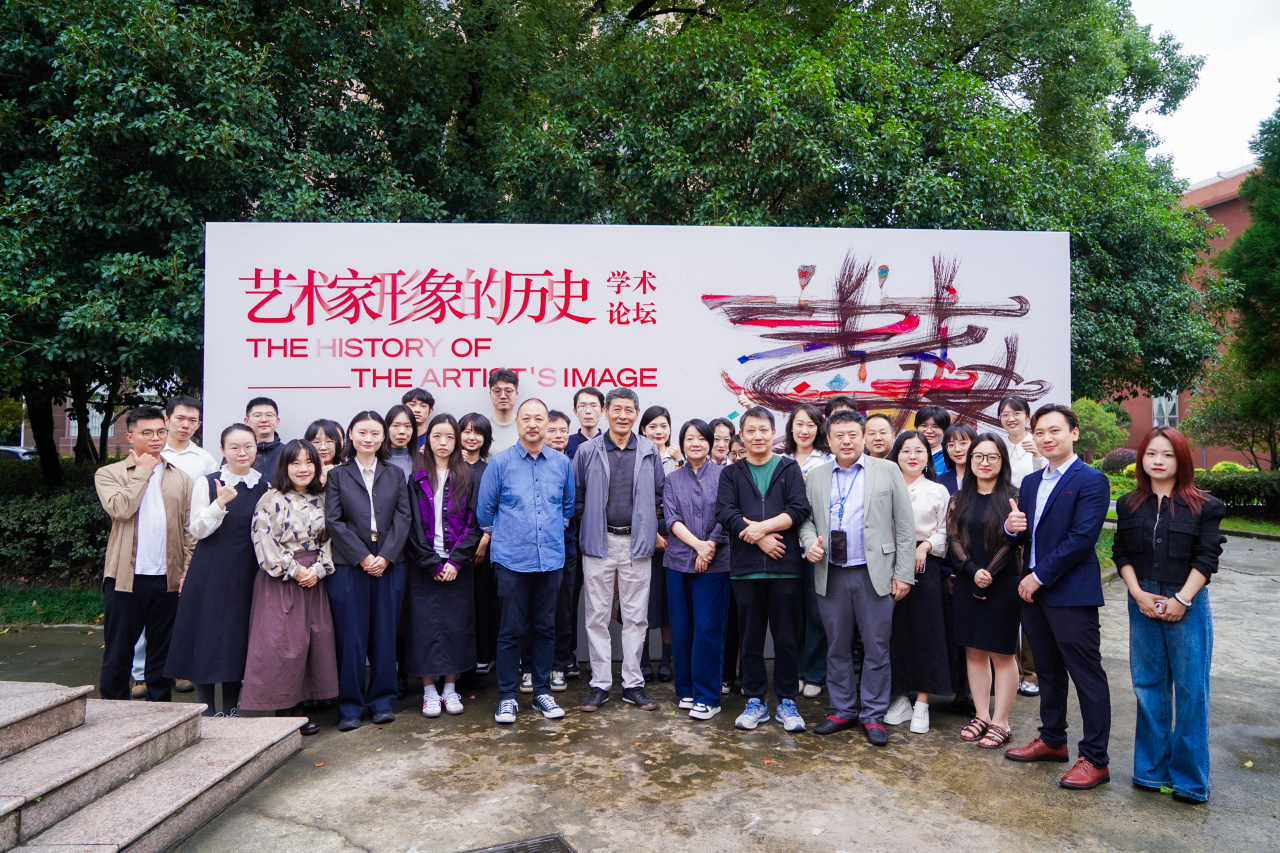

10月18日,由美术学院主办、上海师范大学艺术学部支持的“艺术家形象的历史”学术论坛在上师大徐汇校区西部会议中心举行。

本次论坛旨在以提出问题促进交流,明确提出如下五个问题:艺术家传记与艺术家的形象之间存在哪些联系?艺术家形象是如何生成的?又是如何被重构的?与艺术家形象相关的文献是在什么样的语境中书写的?艺术家形象的历史背后潜藏着什么样的知识传播机制?

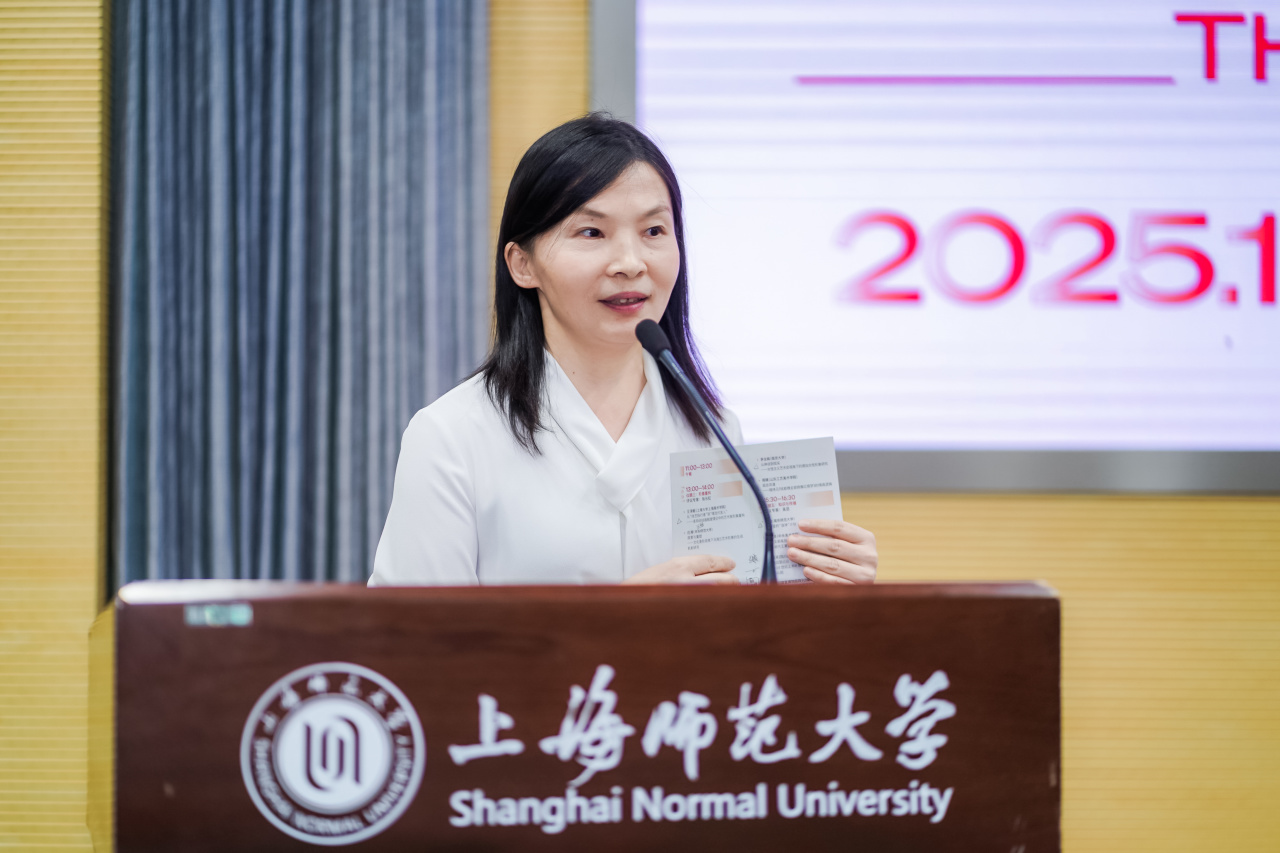

来自各地的多位艺术人文学科的著名学者和青年学者出席会议,共同探讨艺术家形象的历史。美术学院彭莱教授致开幕欢迎辞。论坛由美术学院青年学者陈明烨主持。

彭莱教授回顾了论坛主题的确立过程,认为艺术家形象的历史这一话题兼容了历史与理论双重角度,可以从古今东西、文本与图像、艺术与学术等多维度展开探讨,具有立体的多向生发的空间,所以值得我们对历史人物的反复揣摩、津津乐道,具有很强的研究价值。她鼓励同学们秉持严谨的学习态度,在理论研究道路上孜孜不倦,不断求索。

开幕致辞与合影后,论坛正式开始,分五个议题。第一个议题主题为:“传记与范式”,发言人包括:上海师范大学陈明烨、延安大学鲁迅艺术学院桑盛荣、华东师范大学段裕瑶、南京师范大学张娇和南京师范大学赵薇。中国美术学院万木春教授担任这一组的评议专家。第二个议题主题为:“形象生成”。发言人包括:中国美术学院熊鹤婷、中央美术学院李晨露、中央美术学院刘晋晋、武汉大学吴宗彦和北京画院赵琰哲。上海师范大学彭莱教授担任这一组的评议专家。第三个议题主题为:“形象重构”。发言人包括:上海大学上海美术学院王泽鲲、华东师范大学庄清、四川大学江秋萌、《美术》编辑部张冰纨和上海师范大学赵灿。上海大学上海美术学院张长虹教授担任这一组的评议专家。四个议题主题为:“书写语境”。发言人包括:英国圣安德鲁斯大学董晏如、福建师范大学李琼玉、清华大学王晨、广州美术学院朱可平、南京大学茅含枫和山东工艺美术学院周婧。南京师范大学李宏教授担任这一组的评议专家。第五个议题主题为:“知识与传播”。发言人包括:南京师范大学李骁、中央美术学院董佰奇、四川美术学院肖玉双、《故宫博物院院刊》编辑部盛洁、上海师范大学陆天嘉。《文艺研究》编辑吴忌担任这一组发言人的评议专家。

在最后的总结讨论环节中,万木春教授精彩地概述了中西美术史上的艺术家形象的异同,指出:两个社会里艺术家社会身份和形象的发展变化很相似,两个社会都尊崇艺术家,他们被视为具有特殊才能的精神价值的创造者,人们专门为他们写传记。当然,在不同时代,艺术之河的河床经历过不同变化,艺术家的社会身份、观念及形象也有相应的差异。在欧洲,书法从来没有达到像在中国这样重要的地位,反过来,雕塑在传统中国也一直没有能够成为大写艺术。中西之间最为相似的是画家的命运。中国的“气韵非师”与欧洲的“天才”论,都强调画家的天资和独特性。

上海大学上海美术学院陈平教授高度肯定了这次论坛的质量与意义,并围绕潘诺夫斯基所写的《丢勒的生平与艺术》和沃尔夫林的“丢勒传”展开论述。

上海师范大学美术学院陆蓓容副研究员一方面强调中国艺术家小传的稳定性,一方面感慨艺术家历史的千变万化。她注意到个案之间的共性,艺术家形象会因各种因素被改写。

上海大学上海美术学院刘向娟副教授旁听了本次论坛,与部分发言人进行了学术交流。

美术学院副院长陈研向所有与会者表示感谢,也向大力支持本次论坛工作的美术学院领导们、工作人员和上海师范大学艺术学部表示了感谢。陈研副院长介绍了上海师范大学美术学院的特色,并为本次论坛发表了感人的总结致辞。

本次论坛在掌声中圆满结束,得到了与会者的广泛认可。通过本次论坛,我们期望青年学者能够获得启发,从理论与实践中汲取新思路,为中国艺术的研究与发展注入更多活力。

(供稿、摄影:美术学院)

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号