来源:解放日报(版面头条) 2025年10月15日 7版

标题:艺术舞台盛宴含金量含新量再提升,中国上海国际艺术节跻身世界一流节展 首演驻演汇演,中外艺术精品荟萃金秋上海

作者:诸葛漪

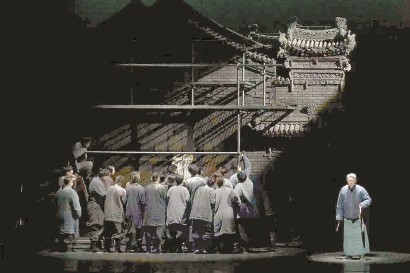

陕西人艺《白鹿原》剧照。 均 资料图片

指挥家捷杰耶夫五天演绎九部马勒交响曲。

“粤港澳大湾区文化周”展演剧目《双绣缘》。

“陕西、上海地分西东,始终文脉相连。陕西人艺是上海观众的老朋友,三次登上中国上海国际艺术节舞台。”昨天,陕西人艺上海驻演新闻发布会上,中国上海国际艺术节组委会执行副秘书长、艺术节中心总裁李明感叹,“这次规模空前的驻演,彰显陕西人艺作为话剧界西部重镇的实力与诚意,也展现上海作为国际文化大都市的吸引力与承载力,期待黄土地的厚重叙事在浦江畔激荡回响。”

10月17日至11月5日,陕西人民艺术剧院携五部现实主义题材精品剧目集中亮相上海,这是继“巴伐利亚回响——2025上海大剧院歌剧节”、捷杰耶夫与马林斯基交响乐团演绎“马勒全集”后,今年艺术节迎来的又一全城演艺盛事。演出展览活动有500余项1200余场,55台主板演出中,境外项目占比近六成,在沪首演比例近九成……10月17日将开幕的第二十四届中国上海国际艺术节正加速构筑世界级艺术平台。

上海首演、上海驻演、上海汇演,让中国上海国际艺术节从演出质量、首演占比、名团参与等方面都跻身世界一流节展行列。

跨越山海双向奔赴

陕西人艺上海驻演,“粤港澳大湾区文化周”汇聚7台14场精品展演,不同地域文化在碰撞中共鸣

10月17日,话剧《主角》在上音歌剧院亮相,拉开陕西人艺上海驻演大幕。上音歌剧院搭建古香古色的门楼,沉浸式观演动线让观众从步入剧场起便仿佛穿越至三秦大地。10月16日,艺术节“艺术天空”率先在上海城市草坪音乐广场推出“艺海秦风”陕西演艺集团非遗专场演出活动,荟萃陕西传统音乐、地方戏曲、民间舞蹈,为五部话剧驻演“预热”。

“终南山下秋色斑斓,黄浦江畔丹桂飘香。”陕西演艺集团党委副书记、总经理刚家斌对即将展开的话剧驻演充满期待,“每段旋律、每个身段、每项绝活都是三秦大地的文化基因与现代舞台艺术的完美交融,以文学为根基,以现实为明镜,从《白鹿原》苍茫厚重到《平凡的世界》深情凝视,从《主角》深刻叩问到《生命册》人情冷暖,再到《星空与半棵树》时代关切,艺术节观众在金秋时节共同见证传统非遗与文学经典的交相辉映。”

《白鹿原》剧组代表、白嘉轩饰演者冯子夏记得,十年前《白鹿原》首演时,自己犹在台下看戏,十年后,仅今年他已参与《白鹿原》37场巡演,“从一开始的紧张到今天收放自如,得到观众认可,我很高兴带着《白鹿原》来上海,既然排出了戏,就要让更多上海观众看到陕西戏剧的力量”。

《白鹿原》在上海已上演十余次,反响热烈,《平凡的世界》《主角》《生命册》也先后在申城舞台呈献,构成极具分量的“茅奖改编四重奏”。作为陕西人艺2025年最新创作剧目,话剧《星空与半棵树》将在本届中国上海国际艺术节首演,展现乡村命运、人心涌动与时代转型的深刻交织。

作为国家级艺术节,中国上海国际艺术节积极服务国家战略,不断增强“服务长三角,辐射全中国”的平台功能,打造兄弟省市双向奔赴的“文化样本”。除了陕西人艺上海驻演,今年另一引人瞩目的活动“粤港澳大湾区文化周”,汇聚7台14场舞台精品展演、广东美术百年大展、非遗展示、国际演艺交易等多元内容,展现岭南文化深厚底蕴与活力。

在“粤港澳大湾区文化周”展演剧目《双绣缘》预热活动中,上海昆曲名家梁谷音与广东粤剧名家欧凯明同台演绎,充满张力的表演在宛平剧院引发观众热烈掌声。

10月18日、19日将登陆宛平剧院的《双绣缘》讲述两对男女因“绣”结缘的爱情故事。《双绣缘》主演、广州粤剧院演员李嘉宜是梁谷音最年轻的学生之一。梁谷音回忆,李嘉宜决定进入广州粤剧院时专门请教自己的意见,她鼓励李嘉宜,“你顶上去,给你的天地就很大了”。

“不仅是昆曲和粤剧的交流,更是两座城市、两种文化的对话。”欧凯明笑言,“十几年前,我来上海演过很多出粤剧,也是上海给了我白玉兰奖,广州和上海交换演戏的机会很多,两座城市的文化交流从未停止。”而今李嘉宜又踏着前辈足迹,以《双绣缘》角逐上海白玉兰戏剧表演艺术奖。

“充满悬疑、审视、感情的实验戏剧,探讨人的心理状态。”看完叶童、黄德斌领衔主演的《唔讲得》,上海戏剧学院学生潘婉淑对空气枕、头骨等道具,实时投影印象深刻,“先进舞美技术和‘审视、拍摄者’等先锋形式,成功为叙事服务,互动环节则把观众也纳入‘被审视’范畴”。

香港实验艺术团体“进念·二十面体”《唔讲得》同样是“粤港澳大湾区文化周”展演剧目,改编自上海市戏剧家协会副主席、上海话剧艺术中心艺术总监喻荣军创作的《不可说》。“进念”联合艺术总监、导演胡恩威将其改编为粤语版本。华东师范大学生物学专业学生周致远先看《不可说》剧本,再看《唔讲得》,收获惊喜,“本来我觉得整体气氛应是压抑转向悲伤,到了剧院,发现是欢乐—悲伤—欢乐,灯光、演员走位、服装颜色都耐人寻味”。

不可复制“唯一”现场

在钢琴家孔祥东看来,“现场听‘马勒’,可以感受前后左右演奏家、观众的互动,所有的现场不可复制”

国庆至今,乐评人任海杰在剧场流连忘返,他刚看完“巴伐利亚回响——2025上海大剧院歌剧节”。“在我以往八次欧洲音乐之旅中,曾三次前往慕尼黑歌剧节,欣赏了巴伐利亚国家歌剧院十场演出,这次在家门口又连续欣赏了四场,堪称圆满。为期一周的上海大剧院歌剧节让国内观众见识到什么才是顶级的歌剧演出,堪称上海演出史里程碑。”

虎鲸文娱发布《2025国庆假期文娱消费报告》显示,当下线下演出日趋“下沉化”“小众化”,与此同时,线上大屏端观看时长同比上浮23%。手机、短视频占据视线,为什么大家愿意买票进剧场感受延续百年的舞台艺术?

“在手机上刷视频、听唱片是吃罐装食品,现场听音乐就是吃新鲜食品。”在钢琴家孔祥东看来,“现场听‘马勒’,可以感受前后左右演奏家、观众的互动,所有的现场不可复制、不可重复。”

“在同一国家、同一城市、同一座剧院,短时间内完整呈现一位作曲家的全部交响曲,极为罕见。选择这样庞大且有难度的项目,绝不轻松,需要大量努力和挑战。但对我而言,真正的挑战是让中国年轻人爱上马勒。”捷杰耶夫说。

年轻的中国观众们爱马勒,也爱一年一度汇聚艺术节的世界顶级名家名团。“马勒全集”之后,马林斯基剧院芭蕾舞团将携镇团之作《海盗》亮相艺术节,包含现场乐队的200人豪华配置,让演出票早早售罄。提奥多·库伦奇斯执棒音乐永恒乐团上演“无词版”《尼伯龙根的指环》,斯图加特芭蕾舞团《罗密欧与朱丽叶》,邵宾纳剧院《理查三世》《米歇尔·科尔哈斯》等名家名团在今年艺术节上演,打造“全国唯一”。

不可复制的“唯一”现场,让观众们从五湖四海汇聚上海,放下手机,沉浸于剧场。

为艺术创新培育土壤

将演出视为一颗种子,为本土新一代创作人才提供成长的土壤,在艺术节平台向全球观众展示来自中国的当代面孔

“与其说他们扮演的是奔赴巴黎的现代艺术家们,不如说他们扮演的就是他们自己,扮演的是生活在现代中国的舞者们。”看完江苏大剧院原创舞蹈剧场《春之祭》,上海师范大学博士生张岚月深有感触,“群舞与独舞之间简繁交替的动作设计诠释着生命的寂静与悸动。旋转移动的三角‘祭台’如命运的齿轮,转动着勇于尝试的艺术从业者们的生命轨迹。”

上海财经大学财务管理专业学生吉思璇看《春之祭》注意到的是三角舞台与光、影、雾间的配合,“开场宛如播放键,为观众拉开历史帷幕,舞者们伴着‘泡沫’纵情狂舞,勾勒出沉浸于艺术世界灵思迸发、思想开花的瞬间”。

10月11日、12日,江苏大剧院原创舞蹈剧场《春之祭》亮相上海大剧院,参加中国上海国际艺术节。同在11日、12日,艺术节“扶持青年艺术家计划”委约作品舞蹈剧场《春之祭》在上戏实验剧院上演,后者是编导程龙打磨了十多年的作品。

2013年,还是研究生的程龙第一次尝试编排《春之祭》,“它太伟大了,当时的我把握不住”。十年后,程龙再次向《春之祭》发起挑战,两次探索是她对现代舞台艺术构成的思考。“扶青计划”成为程龙第三次与《春之祭》相遇的契机。“每个人都可能在《春之祭》找到属于自己的体验。”

两部《春之祭》“撞车”,折射中国上海国际艺术节作为孵化平台积极赋能原创艺术生态良性循环。去年,皮娜·鲍什经典名作《春之祭》(非洲版)曾在艺术节掀起小高潮,今年,由艺术节委约并联合制作的皮娜·鲍什1978重现版《交际场:回响1978》又将在上海完成亚洲首演。

“舞者都在感受、打开自己,这里没有评价,只有自由舞蹈的纯粹愉悦。”舞者李倩参与的《禾戏剧·大师之夜》是本届艺术节中外艺术家合作的又一新作。《禾戏剧·大师之夜》集结三部国际当代舞巅峰之作:尤安尼·布尔热瓦与玛丽·布尔热瓦的《梦不见了,但我记得》、亚历山大·埃克曼的《仙人掌》、欧汉·纳哈林的《-16》。

四位国际编舞大师在《禾戏剧·大师之夜》首度携手中国优秀青年舞者,历经三个月打磨向世界展示中国舞者的思考。“精疲力尽时,一边想着‘不行了’,一边还在冲、在喊、在跳。”舞者张娅姝在《禾戏剧·大师之夜》创排中体会着极限下的生命力。舞者黎星则享受跳舞时的全情投入,“每次跳舞,动作、节奏、情绪占满大脑,没空间想别的,又要跳舞了,特别开心”。

中国国家话剧院以全新阵容复排存在主义大师萨特名剧《死无葬身之地》,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年;在新疆维吾尔自治区成立70周年之际,新疆新旅演艺文化有限公司重磅打造舞剧《龟兹》重现千年“龟兹舞”之曼妙;上海民族乐团全新力作《诗的中国》音乐会和贵州省歌舞剧院舞剧《王阳明》,以守正创新的姿态让观众触摸到中华文明的浪漫风骨。

雄心勃勃的中国创作者汇聚艺术节,他们有着与《禾戏剧·大师之夜》制作人汪欣类似的心愿:“将演出视为一颗种子,为本土新一代创作人才提供成长的土壤,在艺术节平台向全球观众展示来自中国的当代面孔。”

https://www.shobserver.com/journal/article/share?id=467913

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号