来源:上观新闻 2025年9月10日

标题:上海公布“家底”,已发现151种新“居民”,还有一个潜在新物种

作者:解放日报 陈玺撼

2023年底,上海启动了首次全面的生物多样性本底调查。

上海市生态环境局今天(9月10日)公布调查进展,截至目前,全市外业调查(野外数据采集)已基本完成,仅有个别区和部分自然保护地的外业调查还处于收尾阶段。

据初步统计,调查发现2个新物种,还发现149个上海新记录物种,包括大型真菌10种、高等植物17种、昆虫122种。

此外,还有一个潜在新物种有待确认。

上海首次全面生物多样性本底调查的特点和阶段性成果。 图片来源:上海市生态环境局

潜在新物种

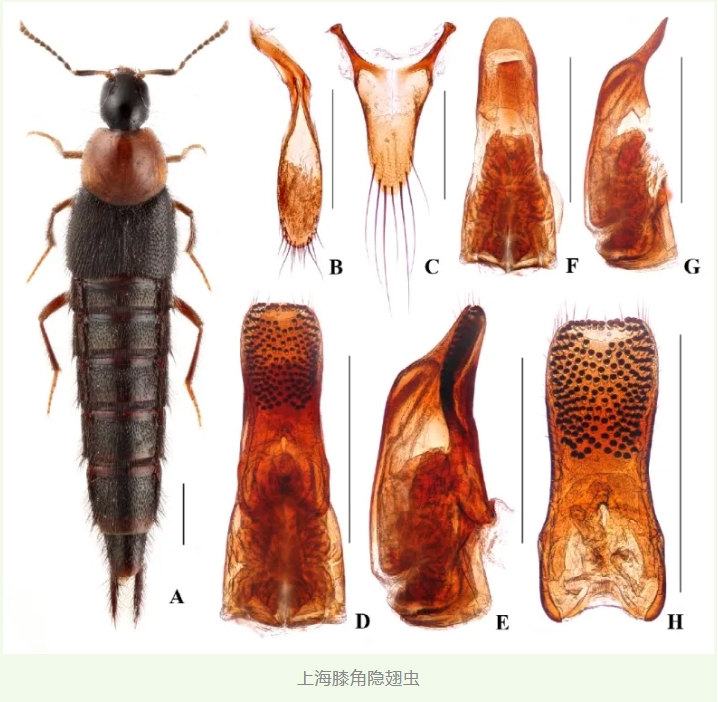

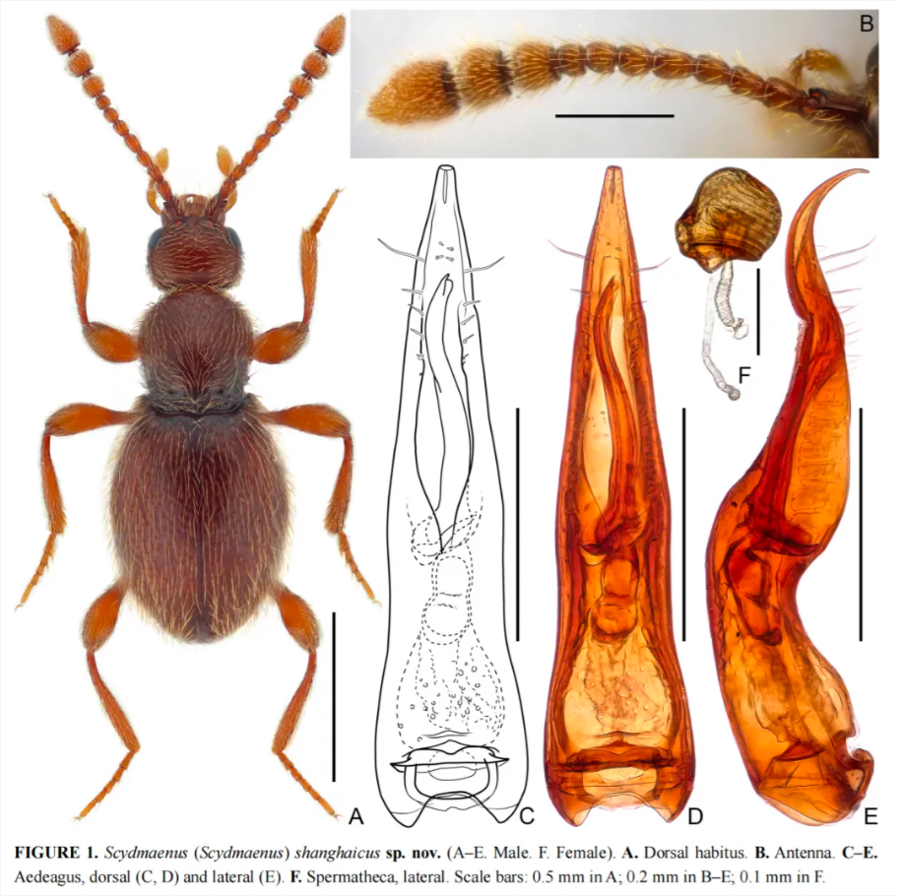

两个已确认的新物种均发现自崇明,分别是上海膝角隐翅虫和上海苔甲,它们是昆虫学历史上首个和第二个发现于崇明岛的物种,对于探索崇明岛生物多样性具有重要意义。

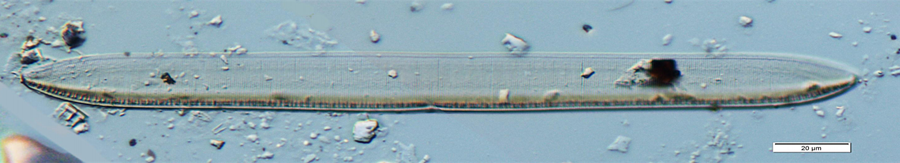

另一个潜在新物种同样发现于崇明,是一种硅藻,2024年8月采集于崇明岛南横引河。

潜在新物种。 图片来源:上海海洋大学

水生生物是指生活在各类水体中的生物的总称,包括微生物、藻类、水生维管植物、浮游动物、底栖动物和鱼类等,它们在特定环境下相互依存和协调,在水生态系统中起着重要作用。

去年,在上海市生态环境局指导下,上海市环境科学研究院、崇明区生态环境局组织上海海洋大学等调查团队对崇明岛河湖水生生物进行了全面的调查,在东风西沙水库、明珠湖、北湖、南横引河、北横引河、团旺河等处设立了46个调查点位。

这其中既有大江大河,也有镇村级河道,还包括江苏辖区的部分河道,确保充分反映崇明岛生态水域的特点。

据介绍,调查主要选在春秋两季进行,春季是大多数水生生物的繁殖和生长季节,秋季的生物多样性相对稳定,这两个季节水体环境也有较大的差异,水生生物群落结构因此变化,有助于更全面地了解崇明岛水体生物物种的多样性状况。

上海海洋大学生命学院副院长张玮介绍,目前相关研究仍在进行中,比对现有文献,该物种在亚洲范围内尚未见报道,研究团队正在扩大比对范围,进一步核查全球其他大洲的已有记录,以确认其分类地位。

可以明确的是,若最终被认定为新物种,将优先以“崇明”命名。

有趣的是,南横引河是个“宝箱”。此前,调查团队还在这里利用浮游生物网采集到了类奇异布纹藻,这种藻类在中国未曾有记录。

类奇异布纹藻。 图片来源:上海市环境科学研究院、上海海洋大学、崇明区生态环境局

史无前例的投入

“发现难度很大,一小滴水,体积再小,也是一片居住着许多生物的‘丛林’,而且事先很难预判里面有哪些‘居民’。”上海海洋大学水产与生命学院副教授张瑞雷表示,迷你尺寸的类奇异布纹藻还“披着迷彩服”——很多物质覆盖在它上面,难以呈现出清晰的特征,科研人员在鉴定过程中必须用强酸处理,剔除干扰项,然后在电子显微镜下放大几千甚至上万倍,才能看清它的样貌,从而准确鉴定,这是一项枯燥却很有意义的事情。

技术的进步,正是上海这次“摸”出更多“家底”的关键。

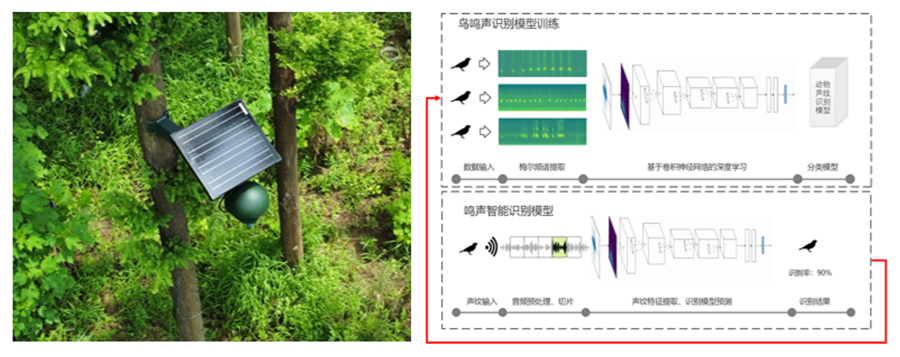

上海市生态环境局自然生态保护处一级主任科员龚珑介绍,光学卫星、无人机等先进技术大幅增强了本次生物多样性调查的效率和准确率,包括鸟类声纹监测、鱼类环境DNA监测等新技术新方法也第一次被上海用来“摸家底”。

比如鸟类声纹监测技术,在野外部署的录音设备持续收集环境中的鸟类声音,提取频率、音调、音节结构、时长等鸟鸣的声学特征,从而形成独特的“声纹”,与鸟类声纹数据库一比对,就能知道是哪种鸟类;如果无法匹配,那很可能是上海鸟类新记录。

鸟类声纹监测技术。 图片来源:上海市生态环境局

史无前例的投入力度,也是发现丰厚“家底”的基础。

龚珑介绍,截至目前,本次生物多样性调查共覆盖300个以上的陆生调查样区、100个以上的水生调查样点,总调查点位达3.7万个,规模史无前例。

如此大的投入换来了丰厚的回报,尤其是昆虫,成为新记录方面贡献最多的“主力”,上海新记录种有八成以上是昆虫。

“业内都笑称这次‘炸了虫窝’。”华东师范大学生态与环境科学学院教授王嵘感到既幸运又幸福,他坦言,以前昆虫领域的生物多样性研究受重视的程度较低,苔藓、菌类、水生生物等领域的“存在感”也很弱,这次规模空前的生物多样性调查让它们这些被“埋没”的生物宝藏终于现身,将激励社会各界去探寻更多藏在我们身边的“遗珠”。

黄盾寡毛水虻,看起来很像苍蝇,注意其身体中间的黄色“盾牌”。 图片来源:长宁区生态环境局、华东师范大学生物多样性调查团队

更适合的“房子”

新物种、新记录的发现让人们能够更深入、客观地了解身边的生态环境。

以这次“摸家底”成果最显著的崇明区为例,截至目前,该区共记录到国家一级重点保护野生动物3种、国家二级重点保护野生动物22种、国家二级重点保护野生植物2种、新物种2种、中国新记录2种、上海新记录239种,冠绝16个区。

这份“家底”的价值和意义绝不仅停留在“数据好看”的层面。

上海师范大学生命科学学院副教授汤亮介绍,上海膝角隐翅虫和上海苔甲都属于鞘翅目隐翅虫科,这类昆虫主要靠捕食土壤或落叶层中的小型节肢动物为生,是土壤生物的食物链重要组成部分,通常栖息在有机质丰富、物质循环良好的环境中,而它们又恰巧都在崇明东滩湿地公园被发现,从侧面验证了崇明湿地生态保护取得的积极成效。

崇明成为此次调查发现“宝藏”最多的宝地。 图片来源:上海市生态环境局

“上海膝角隐翅虫”。 图片来源:上海市生态环境局

“上海苔甲”。 图片来源:上海师范大学生命科学学院、大城小虫工作室

曾被认为是生物多样性“荒漠”的中心城区,此次让许多专业人士喜出望外。黄浦区在复兴公园等高人气城市公园里发现了9种上海未曾记录的苔藓植物,长宁区新泾苑小区里的中泾生境花园则发现了上海昆虫新记录——黄盾寡毛水虻。

“多项新物种、新记录的发现,对于理解上海生态系统的复杂性具有重要意义。”上海市环境科学研究院生态研究所副所长吴建强表示,新物种、新记录出现的原因可能有一部分偶然因素,比如一些昆虫会随植物、土壤等贸易来到上海,又比如一些鸟类会被台风、寒潮、掠食者“逼”得远离家园或迁徙路线,“误打误撞”客居上海。但更多是必然——上海不断改善的生态环境满足了这些生物的生存条件,从上海周边地区迁居而来,又或者其实早已“定居”,但由于数量少、体型小等原因一直“潜伏”着,难以被发现。

因此,上海生物多样性调查的下一步重点就是探究这些新物种、新记录出现的原因,届时,排除掉偶然因素,剩下来的“必然”将极有价值。

“我们就能倒推出怎样的生态环境对生物多样性更有利,而以前为自然生灵打造‘居所’,更多是凭借人类的主观经验,其实没有彻底搞清楚这些‘房子’适不适合它们。”吴建强表示。

黄浦区发现的苔藓植物上海新记录种。 图片来源:黄浦区生态环境局

最终造福人类

张玮介绍,这种硅藻即使不是全球新物种,也有许多其他方面的研究价值。

与多数养殖鱼类不同,鳗鲡(一种暖温性降河洄游鱼类)的人工养殖完全依赖于捕捞野生鳗苗。人工养殖过程中有一个难点:小鳗鱼很“挑食”,刚刚孵化的野生鳗鱼在大海里面吃的是一种名为“海雪”的东西(一种由微小有机残体和活体微型生物聚合形成的絮状物),而到了人工养殖环境,它们就会“绝食”,拒食人工饲料。

近年来,由于过度捕捞,全球频现鳗苗荒。张玮表示,这种硅藻所处的河口环境与鳗鲡的生境存在一定重叠,有潜力满足鳗苗“挑剔”的口味,而微藻本就是常用的水产养殖饵料。

此外,该藻类所属的杆状藻科中,已有多个物种被证实能够在快速生长过程中积累大量油脂。这些油脂富含不饱和脂肪酸,可通过食物链在鱼类体内富集,成为鱼油的重要来源;同时,它们也是生产生物柴油的理想原料。

若进一步研究确认该硅藻具有高产油脂的特性,未来实现规模化培养后,可广泛应用于保健品、化妆品等行业。“探究生物多样性,最终也能造福人类自己。”张玮表示。

吴建强表示,生物多样性保护是一项复杂的系统工作,而且与每一个人息息相关,所以更需要社会各界的共同参与。上海《关于进一步加强生物多样性保护的实施意见》就鼓励企事业单位、社会组织、公众开展或参与多种形式的生物多样性保护活动。

目前,上海首次全面的生物多样性本底调查已进入尾声,但这将是一个新的开始,一个全社会持续关注和参与生物多样性保护的开始。

参与“貉口普查”公民科学活动的志愿者在走样线时发现的貉。 李佳雯摄

上海市首次生物多样性调查阶段成果展正在上海自然博物馆内展出。 陈玺撼摄

链接地址:https://www.shobserver.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=980043

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号