11月2日,“学思湖海外名师讲坛”同时迎来两位世界知名的学者,一位是挪威皇家科学院院士、奥斯陆大学汉学系教授何莫邪(Christoph Harbsmeier)先生,一位是美国加州大学圣克鲁兹分校(UCSC)天文学和天体物理学教授、利克天文台天文学家顾植元(David Koo)先生。两位学者共同为我校师生带来了令人难忘的精彩学术讲座。

何莫邪先生带来的讲座题为《论汉语史的分析方法——以<汉学文典>为对象》。《汉学文典》是由普林斯顿大学与京都大学共同合作,并由何莫邪先生担任主編的汉语史研究数据库。在讲座中,何莫邪从两方面论述该数据库对汉语研究的重要作用。一是对词典编撰的作用。基于目前主流词典的注音并非来自自然语言,因而会丢失轻重音等韵律特征,并不能反映真实语音面貌,《汉学文典》则根据一个长达2000多个小时的真实语音材料,进行音段切分,准确分析其间差异,对词语的释义和细微差异辨别有着全新的认识,对科学准确编撰词典会产生很大的影响。二是对汉语史研究的作用。何莫邪先生的《汉学文典》收录的语料都是经过精加工的熟语料,对语句有翔实的翻译、释义和词性标注。由于何莫邪先生有着逻辑学的背景,体现在《汉学文典》上,就是在句法分析、修辞学分析上,较之传统手工分析,更能看发现前者所不能发现的规则和规律。

本次讲座在上海师范大学语言研究所举行,众多校内外语言学研究者和我校研究所慕名而来。在讲座的过程中,何莫邪先生谐趣而睿智的发言,令在座的听众受益匪浅,启发很多。

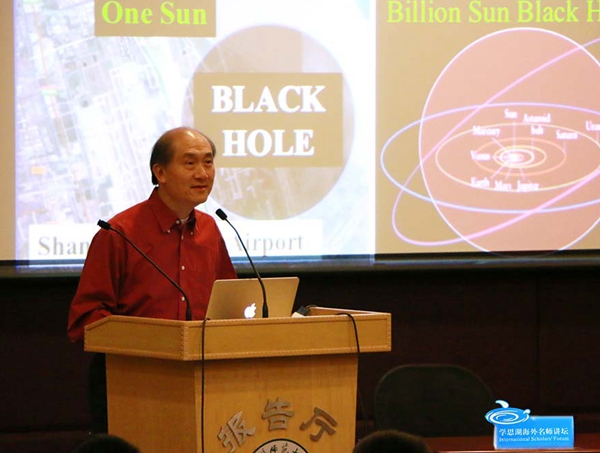

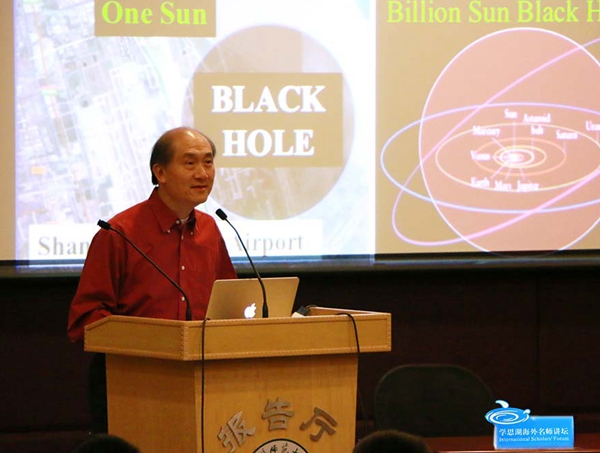

顾植元先生的讲座题为“超大质量黑洞:今日银河系到远古类星体中的宇宙寄生虫”。讲座在奉贤校区图书馆二楼报告厅举行。本次讲座吸引力近200名师生聆听,会场气氛热烈,互动频繁。

报告分为两部分。第一部分带领听众展开一段“短暂的”宇宙大旅行,见识一下宇宙中有些什么,以此设定报告的背景。第二部分的开头解释黑洞是什么,以及如何去“看见”它们,着重阐明它们像寄生虫一样“吸”的这种普遍观点是错误的。在对黑洞的这一简介之后,报告集中讨论栖息在寄主星系中心处的超大质量黑洞(super-massive black holes,缩写为SMBH)。这些超大质量黑洞包括我们银河系中的“微小”黑洞和比它们大1000倍以上的巨型黑洞。此外,在近邻星系和非常遥远、非常古老的“类星体”中也都找到了这些巨型黑洞。尽管超大质量黑洞的大小收缩到零,并且质量不到其寄主星系质量的千分之一,但是天文学家们相信它们在调节其寄主星系的生长过程中起到了关键的作用,并且如同寄生虫一样,可能还导致了其寄主星系的最终“死亡”。

(供稿、摄影:人文与传播学院、数理学院、国际交流处 编辑:新闻中心)

附:专家简介

何莫邪,1946年出生于德国,现居挪威奥斯陆。曾任挪威东方协会会长、挪威东方协会副会长、奥斯陆大学东欧与东方研究系主席等。2008年因人文社会科学研究的成就被授予南森奖。主要著作有《威廉洪堡特的语言哲学研究》(1979)、《中国古典语法研究》(1981)、《中国传统语言与逻辑》(1998年)、《社会主义与佛教徒的相遇:漫画家丰子恺》(1985)等。

顾植元先生是世界知名天文学家,致力于观测宇宙学领域,利用大型光学望远镜作为时间机器研究亿万年的宇宙历史。他乐于探索遥远星系、类星系和气体云的形成、性质、分布以及演化。他目前主要研究来自于哈勃太空望远镜和凯克10米级光学双镜的数据。此外,他也研究来自其他望远镜或者天文台的数据,包括射电、无线电以及红外波长数据。

何莫邪先生带来的讲座题为《论汉语史的分析方法——以<汉学文典>为对象》。《汉学文典》是由普林斯顿大学与京都大学共同合作,并由何莫邪先生担任主編的汉语史研究数据库。在讲座中,何莫邪从两方面论述该数据库对汉语研究的重要作用。一是对词典编撰的作用。基于目前主流词典的注音并非来自自然语言,因而会丢失轻重音等韵律特征,并不能反映真实语音面貌,《汉学文典》则根据一个长达2000多个小时的真实语音材料,进行音段切分,准确分析其间差异,对词语的释义和细微差异辨别有着全新的认识,对科学准确编撰词典会产生很大的影响。二是对汉语史研究的作用。何莫邪先生的《汉学文典》收录的语料都是经过精加工的熟语料,对语句有翔实的翻译、释义和词性标注。由于何莫邪先生有着逻辑学的背景,体现在《汉学文典》上,就是在句法分析、修辞学分析上,较之传统手工分析,更能看发现前者所不能发现的规则和规律。

本次讲座在上海师范大学语言研究所举行,众多校内外语言学研究者和我校研究所慕名而来。在讲座的过程中,何莫邪先生谐趣而睿智的发言,令在座的听众受益匪浅,启发很多。

顾植元先生的讲座题为“超大质量黑洞:今日银河系到远古类星体中的宇宙寄生虫”。讲座在奉贤校区图书馆二楼报告厅举行。本次讲座吸引力近200名师生聆听,会场气氛热烈,互动频繁。

报告分为两部分。第一部分带领听众展开一段“短暂的”宇宙大旅行,见识一下宇宙中有些什么,以此设定报告的背景。第二部分的开头解释黑洞是什么,以及如何去“看见”它们,着重阐明它们像寄生虫一样“吸”的这种普遍观点是错误的。在对黑洞的这一简介之后,报告集中讨论栖息在寄主星系中心处的超大质量黑洞(super-massive black holes,缩写为SMBH)。这些超大质量黑洞包括我们银河系中的“微小”黑洞和比它们大1000倍以上的巨型黑洞。此外,在近邻星系和非常遥远、非常古老的“类星体”中也都找到了这些巨型黑洞。尽管超大质量黑洞的大小收缩到零,并且质量不到其寄主星系质量的千分之一,但是天文学家们相信它们在调节其寄主星系的生长过程中起到了关键的作用,并且如同寄生虫一样,可能还导致了其寄主星系的最终“死亡”。

(供稿、摄影:人文与传播学院、数理学院、国际交流处 编辑:新闻中心)

附:专家简介

何莫邪,1946年出生于德国,现居挪威奥斯陆。曾任挪威东方协会会长、挪威东方协会副会长、奥斯陆大学东欧与东方研究系主席等。2008年因人文社会科学研究的成就被授予南森奖。主要著作有《威廉洪堡特的语言哲学研究》(1979)、《中国古典语法研究》(1981)、《中国传统语言与逻辑》(1998年)、《社会主义与佛教徒的相遇:漫画家丰子恺》(1985)等。

顾植元先生是世界知名天文学家,致力于观测宇宙学领域,利用大型光学望远镜作为时间机器研究亿万年的宇宙历史。他乐于探索遥远星系、类星系和气体云的形成、性质、分布以及演化。他目前主要研究来自于哈勃太空望远镜和凯克10米级光学双镜的数据。此外,他也研究来自其他望远镜或者天文台的数据,包括射电、无线电以及红外波长数据。

热点新闻

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号