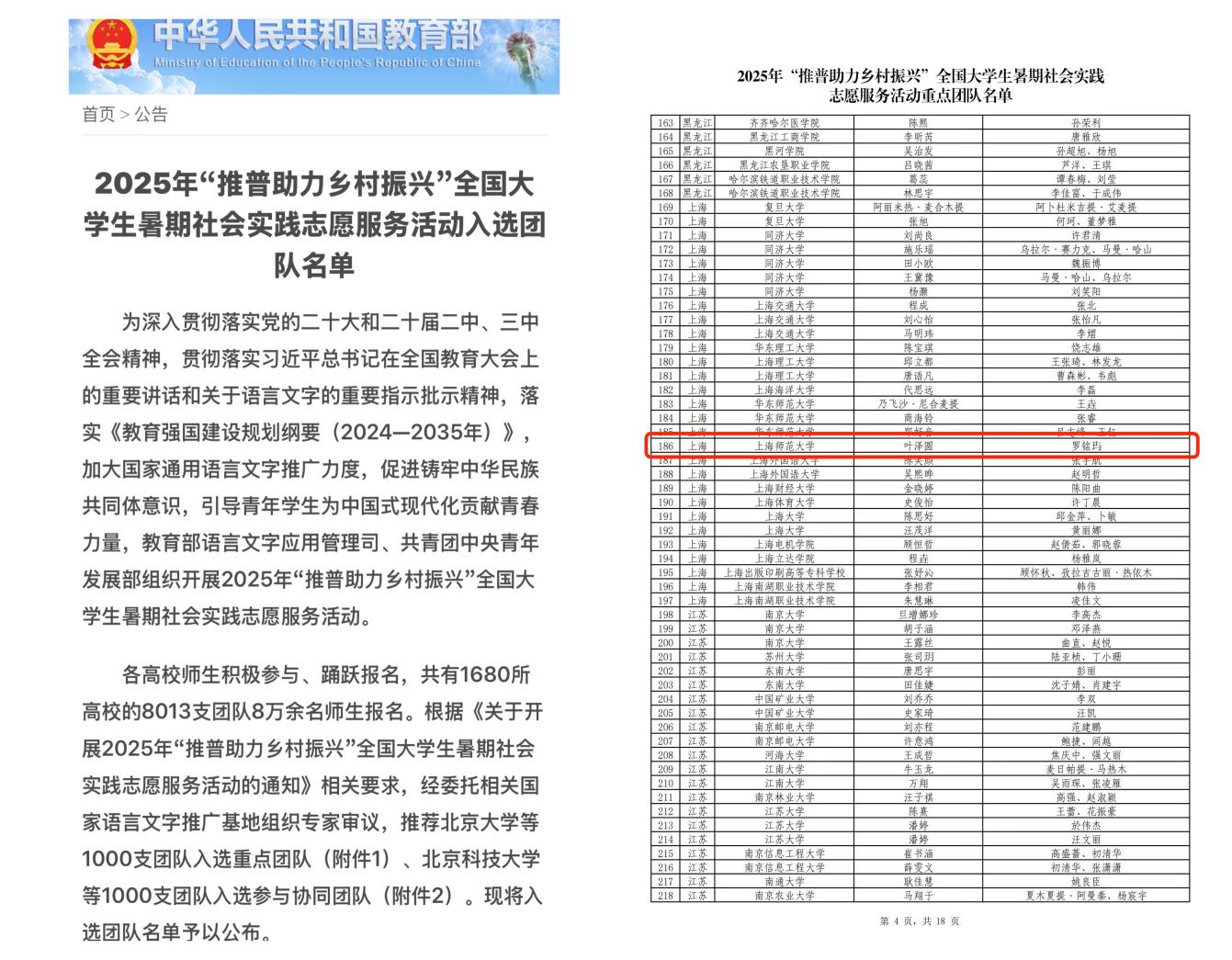

为加大国家通用语言文字推广力度,促进铸牢中华民族共同体意识,对外汉语学院连续9年开展推普志愿服务。2025年,学院提前规划、精心组织、积极申报,以特色鲜明的主题、有声有色的课程和独具匠心的实践从1680所高校的8013支团队8万余名师生申报中脱颖而出,与北京大学等团队一起入选“推普助力乡村振兴”全国大学生暑期社会实践志愿服务活动重点团队。

在入选“推普助力乡村振兴”全国大学生暑期社会实践志愿服务活动重点团队的鼓励下,学院持续发挥教育“主阵地”作用,引领青年学生积极投身国家通用语言文字推广事业,以实际行动助力乡村文化振兴。今年暑期,我院推普志愿服务团队以“推普润红土,汉音诵华章”为主题相约三省三县,组织学生奔赴赣鄱大地的江西南城,翻越黔岭深处的贵州桐梓,抵达彩云之南的云南剑川,开展了一系列推普社会实践活动。“推普”青年用青春“声”浪奏响民族团结的同行“乐章”,以青春笔触写好乡村振兴的同心“答卷”。

特色鲜明的推普主题:乡土融情,绽放独特“语”合

对外汉语学院推普志愿者在贵州桐梓、云南剑川将推广普通话与革命红色教育、民族文化传承深度融合,把希望的火种播撒在云贵高原的阡陌之间。在贵州桐梓,团队深入娄山关脚下的华峰村,紧扣红色文化特色,以《忆秦娥·娄山关》为“红色教材”,逐句解析其中的壮阔意境。在铿锵朗诵中,孩子们诵出了雄关词句里的豪迈之志。此外,通过“语言游戏嘉年华”,孩子们也在欢笑中勇敢表达,语言的种子在红色沃土上生根发芽。在云南剑川,团队走进古韵悠长的白族村落,以“语言学习+文化传承”为核心,打造浸润式白族文化推普课程。志愿者引导孩子们用普通话讲述“班洪抗英”等民间故事,这种“从熟悉文化学起”的创新模式,消除了孩子们在方言、民族语言与普通话切换中的陌生感。白族小学生诗妍课后分享:“老师们把普通话和白族故事结合,我不仅敢说普通话,更爱家乡了,以后要把普通话说得更流利,把家乡故事讲给更多人听。”华峰村村委会工作人员陈红感慨:“这不仅是教会他们说普通话,更是给了他们走向世界的勇气。语言通了,心就近了,乡村的路也会越走越宽!”

有声有色的多元课程:启智润心,迸发全新“语”音

对外汉语学院志愿者在江西南城开展推普教学,构建了“推普+智育”“推普+德育”“推普+非遗”“推普+美育”四维课程体系,帮助孩子们在语言实践中感悟文化精髓,在创新表达中厚植家国情怀。

“推普+智育”环节,团队创设沉浸式语言学习场景,借助“语博”AI作诗、变声器等功能,让孩子们掌握规范发音,感受语言智能魅力。“推普+德育”方面,团队举办“典耀中华红色经典朗诵会”,精选《七律·长征》等篇目,让孩子们感受革命精神,体会红色诗词的力量。“推普+非遗”环节,团队策划文化展示活动,设置“我是家乡推荐官”环节,孩子们用标准普通话介绍家乡非遗,实现语言文字与文化振兴、乡村振兴的双向赋能。“推普+美育”方面,团队设计“小小书法家”课堂,深入讲解汉字结构美学,并通过“语博魔法书”帮助孩子们有效掌握书写技巧。

独具匠心的研学活动:知行赋能,共筑推普“语”研

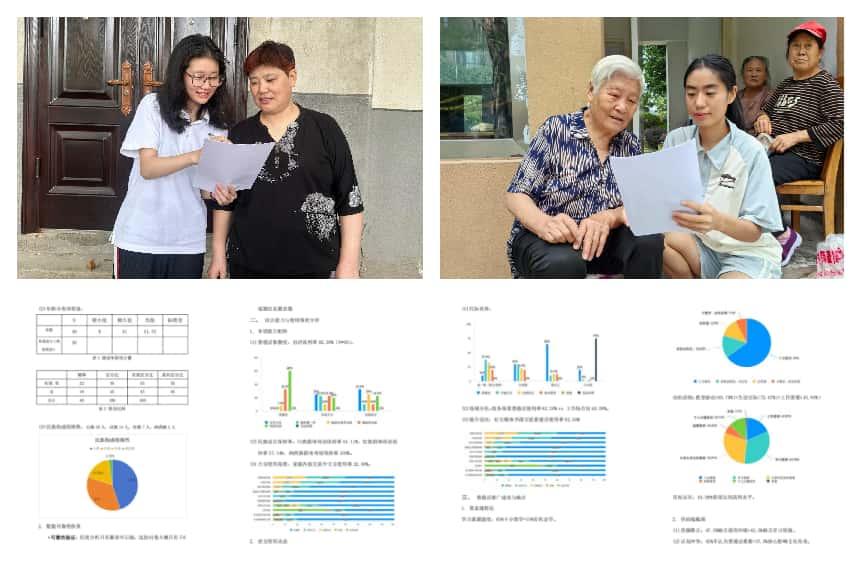

实践期间,调研团队深入黑龙江、河南、重庆、江西等地乡村地区,针对乡镇居民、中小学生等不同群体,全面系统地开展了推广普通话工作调研。调研发现,老年群体普遍存在“听不懂、不会说普通话”的情况,日常交流更倾向于使用方言;在部分民族聚居地区,民族语言保持率较高,普通话普及面临一定阻碍。超过五成的调研对象期望达到“流利使用”的水平,以满足日常交流、学习以及工作求职等各方面的需要。这些质朴真挚的心声,进一步坚定了团队成员扎实推进“推普”工作的信心与决心。

“推普”的点点星火不仅在江西、云南、贵州等地发光发热,同时也在广西、上海等联动实践地熠熠生辉。在广西,团队依托共青团“伙伴计划”,于青年之家等场所组织开展“推普+语言调研”“推普+知识课堂”“推普+顾绣文化”等系列活动,让国家通用语言文字成为描绘美丽田阳建设新图景的生动注脚。在上海,团队为徐汇区爱心暑托班量身打造、配送与红色文化相结合的推普课程,使国家通用语言文字成为传承革命精神、宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想的坚实载体。此外,团队精心制作了系列“云端”推普微课程,以红色故事为核心,涵盖思想道德、政治品德教育等内容,并于“ICCS推普实践”微信公众号专栏发布。

用标准普通话传递文化温度,以规范字解锁振兴密码。每一次发音纠正,都在践行“语同音”的承诺;每一堂文化课程,都是对“书同文”的坚守;每一份扎根乡土的赤诚,终将凝聚成“人同心”的磅礴力量。推普之路,任重道远,但行则将至。对外汉语学院推普志愿服务团队以声传情,以字连心,以青春之姿筑梦乡野,共同擘画乡村振兴的“新画卷”!

(供稿、摄影:对外汉语学院)

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号