来源:东方早报 2015年9月20日

标题:上海师范大学教授:抗战时大学内迁为中国教育保存力量——专访苏智良教授,谈抗战时期的大学内迁:内迁为中国教育保存了力量

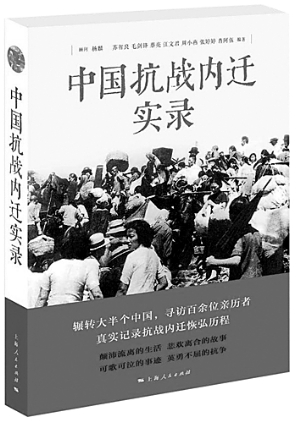

▲1938年4月25日,由师生组成的湘黔滇旅行团徒步抵达昆明。

“万里长征,辞却了五朝宫阙,暂驻足衡山湘水,又成离别”,这句西南联大的校歌概括了1937年那一段曲折的大学内迁经历。

1937年七七事变后,国立北京大学、国立清华大学、南开大学迁往内地,在长沙组成“国立长沙临时大学”。1938年1月,又继续西迁至昆明,改称“国立西南联合大学”。抗战八年中,中国许多高校纷纷内迁到云南、广西、贵州等地,将中国学术、教育和未来保存到抗战的“大后方”。

当时中国各大高校不仅在艰苦的环境中坚持办学,还从各个方面支援中国军民抗战,甚至在危难时刻,“十万学生”投笔从戎,为抗日战争的胜利作出了牺牲和贡献。就是在这样的情况下,中国的大学仍培育出了诺贝尔物理奖获得者杨振宁、李政道,两弹之父邓稼先,半导体技术奠基人黄昆,哲学学家殷海光,历史学家何兆武等一大批杰出人才。

近日,记录了这段中国大学内迁历史的《中国抗战内迁实录》一书修订再版,早报记者联系到该书主要作者之一的上海师范大学人文传播学院院长苏智良教授,对其进行专访。

巧的是,苏智良刚刚从遵义市湄潭县——浙江大学抗战内迁最后落脚处回来,他颇为感慨,“校舍都还在,保护得很好。但从中确实可以感受到那时坚持办学的艰难,很感人。”

“文军西征”路艰难

对于是否内迁,开始各方是存在严重分歧的。1937年秋天,任教清华的闻一多给妻子写信这样说:“七七事变意味着中国全面抗战的必须爆发,那种苟延的耻辱局面从此结束,是生还是死?已经不容再回避。”也有人主张停办教育,让学生全部应征服役,实际是反对内迁。

最后政府还是决定将高校内迁,认为“抗战既属长期,各方面人才直接间接均为战时需要。为自力更生抗战建国之计,原有教育必须得维持,否则后果将更不堪,就兵源而言,以我国人口之众,尚无立即征调此类大学生之必要。故决定以‘战时须作平时看’办理方针,适应抗战需要,固不能有任何临时措施,但一切仍以维持正常教育为其主旨”。

从1937年7月起,各高校师生开始带着大量书籍、实验仪器长途跋涉,迢迢千里从华北、华东迁到内地。当然,说 “内”只是相对的,它不仅指西部内陆,包括本省边远地区,也应包括一定时间内的租界和香港。

除了西南联大,当年的迁徙几乎囊括所有高校。但是这条“文军西征”之路并不平坦。苏智良告诉记者,内迁上路时,“那是整个家都要搬走,因为不知道一去多久。很多东西半路上带不动了,只好沿途抛弃。”

而且,师生一路过去,很多时候只能徒步,还要面对日军飞机的轰炸。“像金陵大学农学院迁到华西坝的,还要携带大批良种畜禽,更困难。”于是就有了学生们“牵牛牵羊”这样的奇怪景象,“艰辛而感人”。

跟当地人交流让苏智良很有感慨。当时内地政府和地方民众生活已经很艰难,但仍然尽力接纳迁移的学校。“湄潭县就是这样,当地父老政府,愿意接纳浙江大学,很有远见。”

而最终落下脚的高校师生们,也要咬紧牙关度日。数学家苏步青归国后任教浙江大学,后跟随学校内迁。“家里有八个孩子,十口人到了要吃树皮草根的地步,校长竺可桢到他家里看了才知道。可是他从来没提过,这让竺可桢很感动。”苏智良说。

兼容并包,共赴国难:

抗战中“大后方”的师生

据相关资料显示,从七七事变到1938年8月底,几乎所有高校都遭受了不同程度的毁坏。学生减少了50%。在内迁中,很多高校都是联合招生。除了昆明的西南联大,还有中央大学医学院、金陵大学、燕京大学等学校迁到华西坝联大,复旦大学、大夏大学组成的第一、第二联合大学,还有西北联大、东南联大等。

学校合并后,管理上难免产生问题。但苏智良介绍,那时反而是“百家争鸣”的局面,各种不同的党派、各种不同的主义并存,自由氛围是主基调。苏智良特别欣赏这种兼容并包、共赴国难的精神。西南联大纪念碑碑文正是这种精神的最好写照:

“文人相轻,自古而然,昔人所言,今有同慨。三校有不同之历史,各异之学风,八年之久,合作无间,同无妨异,异不害同,五色交辉,相得益彰,八音合奏,终和且平。”

对内迁高校,当时还都是以培养人才为最高目标,苏智良以李政道为例说,当时李政道考入浙江大学,浙大的老师束星北觉得他有天才,但恐浙大当时的条件限制了他的发展,于是推荐他去了西南联大。“这是无私的推荐,真心为了培养出一个人才。不像现在,高校之间互相抢生源。”

苏智良认为,西南联大能达到如此高度,不仅在于西南联大本身,更是各方无私支援的结果,“后来很多两院院士都是那个时代培养的,都有赖于这种自由、无私的教育精神。”

反哺“第二故乡”

在内迁过程中,一方面随着日本侵略的步伐,一方面有些地方也实在负担不起,很多高校不断被迫迁移,像同济大学八年中就经历了六次迁移。对于迁移过去的高校,不仅是地方政府,当地士绅也都纷纷给予支持。苏智良说,士绅也是中国文化的传承者,他们知道大学的重要。“在湄潭县,他们先为浙大提供了一座庙作为校舍,然后又继续提供一些公共空间,帮助建了一些新的房屋。”庙的质量很好,至今仍然存在。这些校舍如今已经变成了全国重点文物。

对很多高校来讲,抗战时期的西迁地如今已成为“第二故乡”,对其进行反哺和回馈成为义不容辞的责任。

比如1983年武汉大学就在当年内迁地四川乐山援建了乐山教育学院。2012年,乐山师范学院纳入教育部“东部高校对口支援西部高校计划”,由武汉大学对口支援。

链接地址:http://www.cssn.cn/zx/201509/t20150920_2404469.shtml

标题:上海师范大学教授:抗战时大学内迁为中国教育保存力量——专访苏智良教授,谈抗战时期的大学内迁:内迁为中国教育保存了力量

▲1938年4月25日,由师生组成的湘黔滇旅行团徒步抵达昆明。

“万里长征,辞却了五朝宫阙,暂驻足衡山湘水,又成离别”,这句西南联大的校歌概括了1937年那一段曲折的大学内迁经历。

1937年七七事变后,国立北京大学、国立清华大学、南开大学迁往内地,在长沙组成“国立长沙临时大学”。1938年1月,又继续西迁至昆明,改称“国立西南联合大学”。抗战八年中,中国许多高校纷纷内迁到云南、广西、贵州等地,将中国学术、教育和未来保存到抗战的“大后方”。

当时中国各大高校不仅在艰苦的环境中坚持办学,还从各个方面支援中国军民抗战,甚至在危难时刻,“十万学生”投笔从戎,为抗日战争的胜利作出了牺牲和贡献。就是在这样的情况下,中国的大学仍培育出了诺贝尔物理奖获得者杨振宁、李政道,两弹之父邓稼先,半导体技术奠基人黄昆,哲学学家殷海光,历史学家何兆武等一大批杰出人才。

近日,记录了这段中国大学内迁历史的《中国抗战内迁实录》一书修订再版,早报记者联系到该书主要作者之一的上海师范大学人文传播学院院长苏智良教授,对其进行专访。

巧的是,苏智良刚刚从遵义市湄潭县——浙江大学抗战内迁最后落脚处回来,他颇为感慨,“校舍都还在,保护得很好。但从中确实可以感受到那时坚持办学的艰难,很感人。”

“文军西征”路艰难

对于是否内迁,开始各方是存在严重分歧的。1937年秋天,任教清华的闻一多给妻子写信这样说:“七七事变意味着中国全面抗战的必须爆发,那种苟延的耻辱局面从此结束,是生还是死?已经不容再回避。”也有人主张停办教育,让学生全部应征服役,实际是反对内迁。

最后政府还是决定将高校内迁,认为“抗战既属长期,各方面人才直接间接均为战时需要。为自力更生抗战建国之计,原有教育必须得维持,否则后果将更不堪,就兵源而言,以我国人口之众,尚无立即征调此类大学生之必要。故决定以‘战时须作平时看’办理方针,适应抗战需要,固不能有任何临时措施,但一切仍以维持正常教育为其主旨”。

从1937年7月起,各高校师生开始带着大量书籍、实验仪器长途跋涉,迢迢千里从华北、华东迁到内地。当然,说 “内”只是相对的,它不仅指西部内陆,包括本省边远地区,也应包括一定时间内的租界和香港。

除了西南联大,当年的迁徙几乎囊括所有高校。但是这条“文军西征”之路并不平坦。苏智良告诉记者,内迁上路时,“那是整个家都要搬走,因为不知道一去多久。很多东西半路上带不动了,只好沿途抛弃。”

而且,师生一路过去,很多时候只能徒步,还要面对日军飞机的轰炸。“像金陵大学农学院迁到华西坝的,还要携带大批良种畜禽,更困难。”于是就有了学生们“牵牛牵羊”这样的奇怪景象,“艰辛而感人”。

跟当地人交流让苏智良很有感慨。当时内地政府和地方民众生活已经很艰难,但仍然尽力接纳迁移的学校。“湄潭县就是这样,当地父老政府,愿意接纳浙江大学,很有远见。”

而最终落下脚的高校师生们,也要咬紧牙关度日。数学家苏步青归国后任教浙江大学,后跟随学校内迁。“家里有八个孩子,十口人到了要吃树皮草根的地步,校长竺可桢到他家里看了才知道。可是他从来没提过,这让竺可桢很感动。”苏智良说。

兼容并包,共赴国难:

抗战中“大后方”的师生

据相关资料显示,从七七事变到1938年8月底,几乎所有高校都遭受了不同程度的毁坏。学生减少了50%。在内迁中,很多高校都是联合招生。除了昆明的西南联大,还有中央大学医学院、金陵大学、燕京大学等学校迁到华西坝联大,复旦大学、大夏大学组成的第一、第二联合大学,还有西北联大、东南联大等。

学校合并后,管理上难免产生问题。但苏智良介绍,那时反而是“百家争鸣”的局面,各种不同的党派、各种不同的主义并存,自由氛围是主基调。苏智良特别欣赏这种兼容并包、共赴国难的精神。西南联大纪念碑碑文正是这种精神的最好写照:

“文人相轻,自古而然,昔人所言,今有同慨。三校有不同之历史,各异之学风,八年之久,合作无间,同无妨异,异不害同,五色交辉,相得益彰,八音合奏,终和且平。”

对内迁高校,当时还都是以培养人才为最高目标,苏智良以李政道为例说,当时李政道考入浙江大学,浙大的老师束星北觉得他有天才,但恐浙大当时的条件限制了他的发展,于是推荐他去了西南联大。“这是无私的推荐,真心为了培养出一个人才。不像现在,高校之间互相抢生源。”

苏智良认为,西南联大能达到如此高度,不仅在于西南联大本身,更是各方无私支援的结果,“后来很多两院院士都是那个时代培养的,都有赖于这种自由、无私的教育精神。”

反哺“第二故乡”

在内迁过程中,一方面随着日本侵略的步伐,一方面有些地方也实在负担不起,很多高校不断被迫迁移,像同济大学八年中就经历了六次迁移。对于迁移过去的高校,不仅是地方政府,当地士绅也都纷纷给予支持。苏智良说,士绅也是中国文化的传承者,他们知道大学的重要。“在湄潭县,他们先为浙大提供了一座庙作为校舍,然后又继续提供一些公共空间,帮助建了一些新的房屋。”庙的质量很好,至今仍然存在。这些校舍如今已经变成了全国重点文物。

对很多高校来讲,抗战时期的西迁地如今已成为“第二故乡”,对其进行反哺和回馈成为义不容辞的责任。

比如1983年武汉大学就在当年内迁地四川乐山援建了乐山教育学院。2012年,乐山师范学院纳入教育部“东部高校对口支援西部高校计划”,由武汉大学对口支援。

链接地址:http://www.cssn.cn/zx/201509/t20150920_2404469.shtml

热点新闻

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号