来源:第一教育 2023年9月20日

标题:为食用油测“指纹”、会中医推拿的机器人……高校“硬核”成果亮相工博会,一起来看!

记者:谢然

第二十三届中国国际工业博览会(以下简称“工博会”)自9月19日—9月23日在上海举办。

作为阔别三年再度回归的“科技盛宴”,本届工博会吸引了87所海内外高校参展,展品涵盖航空航天、生物医药、人工智能、电子信息等多个领域。

给食用油测指纹,保障人们日常的用油安全;让机器人学习中医推拿,减轻推拿师傅的负担;只要几滴血,就能在一至两小时内能完成多达几十项指标的精确检测……

上海高校都带来了哪些“硬核”成果?哪些成果已经投入使用?跟随小编一睹为快!

这些高科技一出手,

食品安全、轨道交通安全“统统有保障”

提到指纹,大家都会想到人类的指纹。由于具有独一无二的纹理,指纹常作为人类的生物标志,被用于身份鉴定。

华东师范大学上海市磁共振重点实验室姚叶锋课题组的研究人员基于相同的理念,利用先进的磁共振技术赋予食用油独特的“指纹”,并基于“指纹”,实现了对不同食用油的品质评估、防伪和真伪鉴定等。

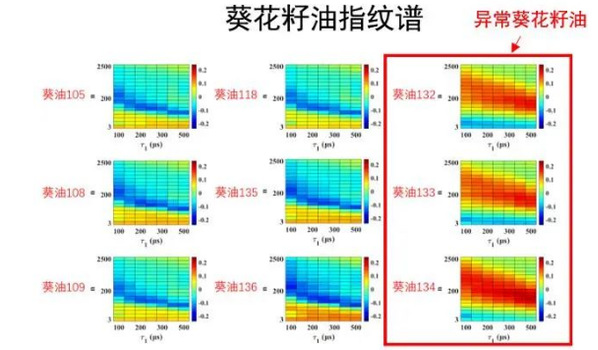

葵花籽油指纹谱(由学校提供)

据介绍,基于现有检测技术,每个样品检测常常需要5~7个工作日,而利用磁共振快检系统,每个样品检测时间仅需不到10分钟。在团队与张家港海关的合作中,研究人员成功地在9个进口入关的葵花籽油样品中找出了3个“指纹”异常的样品,为国家避免了经济损失,也守护好了大众“舌尖上的安全”。

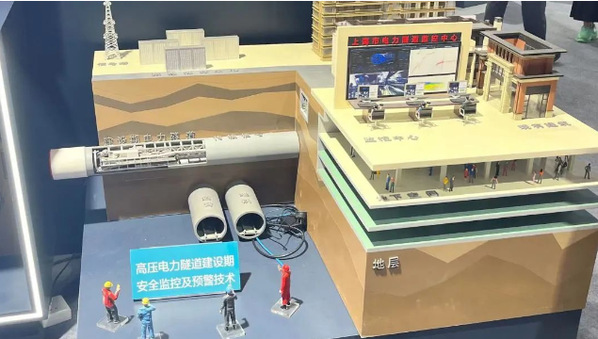

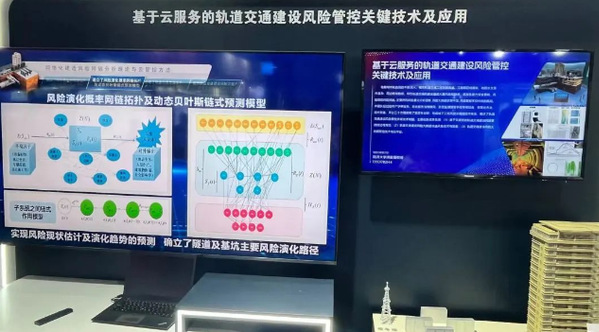

上海有着世界范围内线路总长度最长的城市轨道交通系统,而且长度还在继续“增长”中。城市轨道交通工程发展迅猛,工程项目线路长、建设地质水文条件复杂、周边环境敏感,该如何科学监控?

同济大学土木工程学院谢雄耀教授团队经过数年攻关,将云服务与物联网、新型监测预警手段等相结合,形成了地下工程风险云管控技术体系,解决了轨道交通建设风险管控关键技术难题,为轨道交通建设保驾护航。

据介绍,这一项目研究成果已在上海地铁2号线东延段、南宁地铁机场线等国内轨道交通工程、上海三门路下立交工程、天山路车站、上海硬X射线大科学装置40米超深基坑工程中得到应用,产生直接经济效益3.8亿元。

在大众的印象中,排除爆炸物的拆弹专家往往逆行在生死线上。随着时代与科技的进步,能否让排爆机器人更准确、更智能协助拆弹专家抵御风险显得尤为重要。

在工博会上海师范大学展馆里,最新一代AI“拆弹专家”,刚刚出色完成了一项“拆弹”任务——将一个被实验人员假设为“可疑爆炸物”的毛绒玩具识别、拆除。

据介绍,由上海师范大学信息与机电工程学院的安康副教授组建的科研团队,完成了排爆机器人的技术攻关,在机器人上安装的深度相机成为了精准定位可疑物的“眼睛”,而机器人的手臂用来代替排爆人员完成抓取或者剪断引线的任务。

高科技+医疗,为患者送来好消息!

伏案工作一整天,去中医推拿理疗放松筋骨已经成为不少人下班后放松的首选。如果有一天,帮你推拿的是一位人工智能师傅,你会期待吗?

工博会上,上海中医药大学带来了一款中医推拿机器人。换上不同的“灵巧手”,这款人工智能推拿师就可以轻松施展不同的推拿技巧,比如借助多点位滚球推拿头模拟放松挛缩紧张的肌肉的手法,还能模仿中医“一指禅”推拿手法,更能精准定位病灶。

据介绍,这款机器人结合了人工智能算法、柔性机械臂、传感器、通信信号集成、人体工程设计等技术。相比人手推拿,可以实现推拿受力均匀和精准推拿手法,从而取得理想的治疗效果。

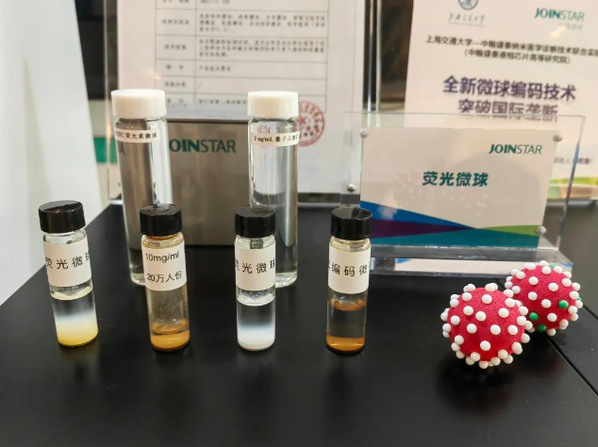

编码微球和原材料展示(由学校提供)

“抽五六管血,等一两天,乃至三五天”的医学检验现状,可否转变为“只要几滴血,就能在一至两小时内能完成多达几十项指标的精准检测”?

这次工博会上,上海交通大学生物医学工程学院古宏晨教授和徐宏研究员团队带来他们的最新成果,实现基于液相芯片的单管多指标检测技术。上海交大生物医学工程学院首席研究员徐宏介绍,目前项目组已成功开发出检测试剂盒,获得多项医疗器械注册证,并投入到部分医院的检测中。“这项体外诊断技术可以大大减轻需要一次检测多项指标病患的痛苦,同时更是降低了检测成本。”

据介绍,由于技术壁垒高,该技术多年来一直被发达国家所垄断。团队历经近十年,实现了完整全链条技术突破,成功建立了具有完全自主知识产权的液相芯片技术平台,打破了国际垄断。

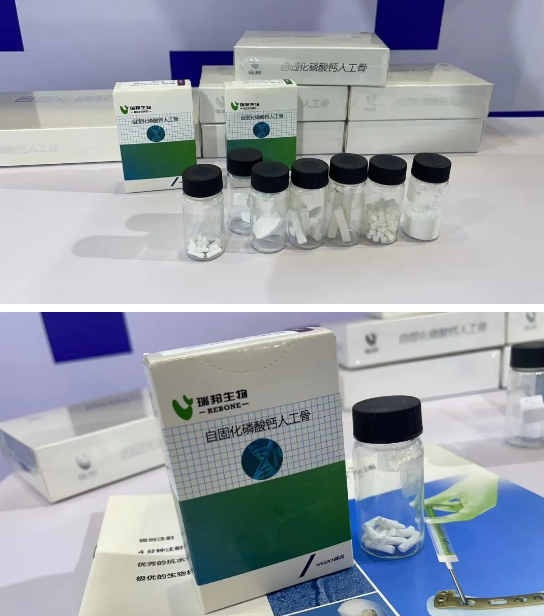

同样带来突破性医疗研究成果的,还有华东理工大学材料学院的教授团队。

展示台上的实验瓶里,装着各式各样的白色物质,看上去就像是结成块的糖,有着各种形状,有条形的、梭形的、圆锥形的。这是团队研制出的带有活性因子的“人工骨”材料,可以为不同部位的骨缺损患者进行修复,按原装完成“人骨拼图。”

在骨组织修复这个复杂的过程中,骨生长因子起着重要作用,有了生长因子骨损伤可以更快修复。但这一技术长期被国外垄断。项目组潜心于高活性骨修复材料的研制,历经20余年的多学科联合攻关,创新了多项关键技术。这项技术的突破已惠及超30万例患者,不仅可使难愈合骨损伤更易愈合、缩短愈合周期,同时也显著降低了病患的治疗费用。

高科技让传统文化“可触可及”

当天,上海工艺美术职业学院展馆前吸引了不少观众驻足观看,只见学生正佩戴着VR设备表演戏曲,学生的一举一动、一颦一笑都被完整精确地通过屏幕上的虚拟戏曲人展示出来。虚拟舞台特效、运镜特效和逼真的换装造型给体验者创造了沉浸式体验。

工艺美院吴慧剑老师介绍,为了创造出更好的体验感,团队不断优化动画技术的艺术表现力,包括通过算法实现数字虚拟人的水袖的灵动飘逸。该套系统邀请戏曲大师录制表演视频,还可结合体验者的动作给出相应的评分,帮助他们不断调整学习,让戏曲爱好者更加轻松上手,过足“戏瘾”。后续项目组还计划进一步开发昆曲、京剧等更多曲目,让传统戏剧文化更好地走近大众。

针刺手法虚拟触觉仿真实训系统(摄影:郑逸洁)

中医针灸是传统中医常用的一种医疗手段。你或许也曾好奇,针扎下去“力道”对吗?扎的深浅合适吗?

上海中医药大学首次将数字化技术、触觉反馈和传统的中医针结合起来。在针刺手法虚拟触觉仿真实训系统上,学生在屏幕前手持“电子针”模拟行针过程,感触从机具中带来的力反馈,并在“增强现实”屏幕中直观看到进针力度、角度等,不断练习精进针法。

链接地址:https://mp.weixin.qq.com/s/edlATcGqf61r4dPNcAaUwQ

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号

徐汇校区:上海市徐汇区桂林路100号