来源:第一教育 2022年11月17日

标题:克隆成功!十年努力,这对科学家伉俪,找回玉米丢失的高蛋白!

记者:白羽

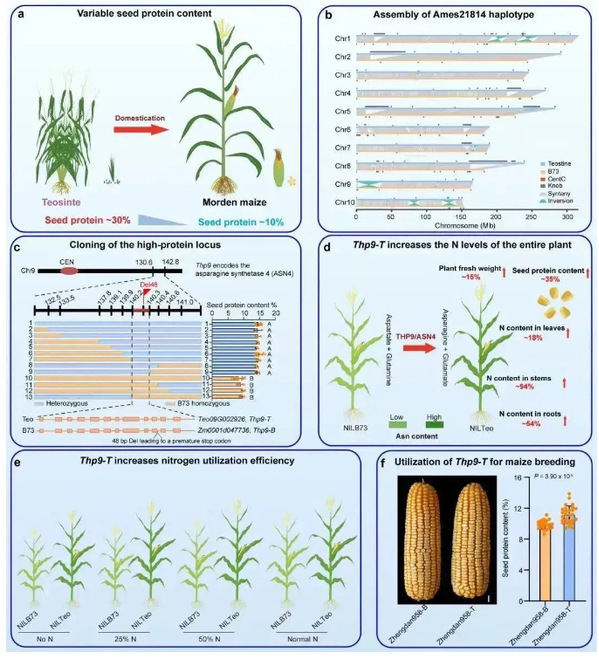

“玉米的祖先”——野生玉米,名叫“大刍草”,经过9000多年人工驯化,被改造成现代玉米,成为世界上最高产的农作物之一。

然而,在长期的人工驯化过程中,“远古玉米”中的高蛋白含量,渐渐丢失了。

经过长达10年的不懈研究,我国科学家从野生玉米“大刍草”中,成功找回玉米人工驯化过程中丢失的、一个控制高蛋白含量的优良基因。克隆成功后,整株玉米的蛋白质含量接近翻倍。

11月17日,这项研究相关论文在Nature上发表,特别值得一提的是,这项研究由中国科学院分子植物科学卓越创新中心巫永睿研究员和上海师范大学王文琴教授夫妇合作,并带领黄永财、王海海、朱一栋等团队成员共同完成。

能否将玉米的高蛋白基因找回来?

作为世界最高产的农作物之一,玉米的全球年产量高达12亿吨,我国年产玉米2.7亿吨。其中,70%的玉米都用作饲料,有“饲料之王”之称。不过,由于不少杂交玉米籽粒的蛋白质含量不足8%,饲料中还需补充大豆蛋白。

如果让玉米的蛋白质含量提升一个百分点,就相当于节省下了800万吨大豆。这对于保障国家粮食安全,以及我国畜禽养殖业和饲料加工业健康发展,具有重要意义。

在南美洲墨西哥南部的巴尔萨斯河流域,玉米的祖先——大刍草有着高达30%的蛋白质含量。然而,经过9000年的种植驯化,现在的玉米作物慢慢丢失掉了高蛋白的控制基因,变得更注重积累淀粉。

十年前,怀着寻觅玉米高蛋白控制基因的梦想,巫永睿来到中国科学院分子植物科学卓越创新中心建立起自己的研究团队。

其实,早在几十年前,植物学家就想从玉米祖先那里找回高蛋白控制基因。

可惜的是,9000年的漫漫野生岁月,让现代大刍草的基因组变得驳杂难辨,同时也让现代玉米与大刍草的基因组的差别变得非常巨大,甚至超过了人与黑猩猩基因组之间的差距。这都成为定位蛋白控制基因的“拦路虎”。

首个高蛋白主效基因被找到

提取超过4万个样本的DNA进行基因型鉴定、测定超过2万个样本的蛋白含量并进行表型分析、三次大规模高蛋白遗传群体测序……

巫永睿与妻子——上海师范大学教授王文琴一起,破解了高度复杂的野生玉米基因组,又连续创制了超过10代的遗传材料,构建起了野生玉米和普通玉米的高世代近等基因系群体。

经过反复实验,研究团队终于从野生玉米中成功克隆到了首个控制玉米高蛋白含量的主效基因THP9。

“THP9负责合成的酶,负责合成天冬酰胺,而天冬酰胺是植物合成蛋白质的重要基础原料。”巫永睿介绍,现代玉米中THP9的突变形式THP9-B导致合成天冬酰胺的功能变弱,“我们将野生玉米中的THP9-T引入现代玉米后,种子中的蛋白质含量增加了约35%,根、茎、叶中的氮含量分别增加了54%、94%、18%左右”。

科学家伉俪的不懈努力

有意思的是,中国科学院分子植物科学卓越创新中心巫永睿研究员和上海师范大学王文琴研究员是一对科学家伉俪,一人在田间地头,一人在计算机房,共同铸就了植物研究的辉煌。

看到整株玉米的蛋白质含量大幅提升,巫永睿无比兴奋。“玉米生长到灌浆中期,整株都可以加工青贮饲料。”饲料蛋白质含量的提升,可让人们吃上更优质的牛奶、鸡蛋和肉类。

在获得了玉米高蛋白主效基因THP9-T后,巫永睿带领团队立即开展大规模田间试验,将其导入我国推广面积最大的玉米生产栽培品种中。为了争取时间,他们采取了上海-三亚-哈尔滨三地穿梭的轮种形式,尽可能不间断种植。

今年,他们种植了10亩试验田,共2万株玉米,每一株都需要人工授粉,而且不能出错,只能由研究组的学生和老师亲自完成。

克隆成功后,玉米籽实中的蛋白质含量从8%平均提升至14%。巫永睿表示,团队已在为新发现的基因申请专利,并与安徽一家农业企业合作育种。此外,他们还发现了另外三个控制玉米蛋白含量的基因,未来将继续将其克隆并引入现代玉米中,争取让玉米作物的蛋白质含量提升至20%。

照片来源:中国科学院分子植物科学卓越创新中心及上海师范大学

链接地址:https://mp.weixin.qq.com/s/M0dUrz1tzEWKLQY6GDAnQA